1918

EINE WEGWEISENDE

IDEE.

1945

als

Prinzip.

1959

NACH

DEM KRIEG.

1979

UND

KOMFORT.

1999

IN

BEWEGUNG.

2019

ANFORDERUNGEN

UND WOHNFORMEN.

–

MEHR ALS EIN

SCHLAGWORT.

1918

EINE WEGWEISENDE

IDEE.

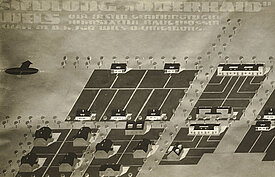

Das Rezept zum Gelingen einer großen Sache: visionäre Gedanken und eine Portion Idealismus. Um für Arbeiter und ihre Familien leistbaren und gesunden Wohnraum schaffen zu können, gründet eine Gruppe sozial engagierter Welser im Jahr 1911 die „1. Gemeinnützige Heimstättenbaugenossenschaft Reg. Gen.m.H.. Erster Geschäftsführer wird Alfons Herlein.

In der Oberhaid werden 20.000 m2 Baugrund angekauft. Bei Veranstaltungen in Gasthäusern wird für die Idee des genossenschaftlichen Wohnbaus geworben. So finden sich die ersten Genossenschafter. Ihre Beiträge und Mittel aus dem „Kaiser Franz Josef I.-Regierungsjubiläumsfond“ finanzieren den Bau der ersten Häuser, die bereits im November 1912 übergeben werden können.

Nach anfänglichen Erfolgen bringt die allgemein schlechte Wirtschaftslage die Welser Heimstätte in ernste Schwierigkeiten. 1914 steht die Liquidation im Raum. Diese kann zwar abgewendet werden, doch der Ausbruch des Ersten Weltkrieges bringt den genossenschaftlichen Wohnbau in ganz Österreich zum Erliegen. Der Heimstätte gelingt es, den Krieg mit Verwaltungsarbeit zu überdauern. Man hält Kontakt zu den Entscheidungsträgern, um nach Kriegsende sofort wieder bauen zu können.

1945

als

Prinzip.

Der Erste Weltkrieg fegte die Doppelmonarchie hinweg. Ein kleines Land namens Österreich blieb davon über. Um der wachsenden Wohnungsnot zu begegnen, legt die Regierung 1919 einen Wohnfürsorgefond auf. In Wels wird die Heimstätte zu einem der wichtigsten Unternehmen bei der Errichtung von Wohnraum.

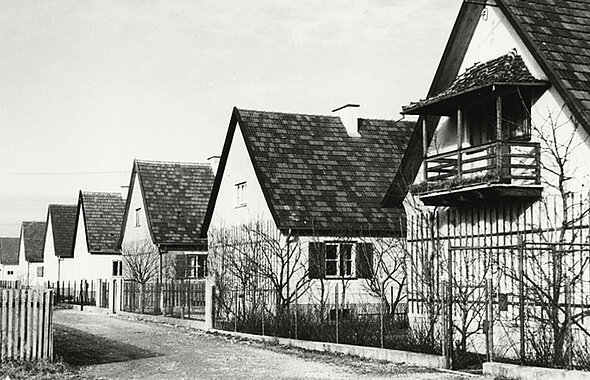

Nach der Einführung des Schillings 1925, scheint es wieder bergauf zu gehen. Die Heimstätte baut wieder in der Oberhaid. Doch die Weltwirtschaftskrise macht auch vor Wels nicht halt. Zahlreiche Betriebe schließen, hohe Arbeitslosigkeit ist die Folge. Aufgrund der steigenden Wohnungsnot werden vermehrt mehrgeschossige Bauten errichtet. Die Stadt Wels stellt kostenlosen Baugrund zur Verfügung – den im Welser Nordwesten liegenden Lindnergrund. Die 1930 darauf errichteten 18 Einfamilienhäuser und drei Häuser mit Mietwohnungen markieren den Ursprung der Vogelweidesiedlung.

Als Reaktion auf die Krise werden auf den Posthofgründen in Grieskirchen-Moos und in der Oberhaid Stadtrandsiedlungen errichtet, mit eigenen Gärten oder mit Pachtgrund. So können sich die Bewohner durch Gartenbau und Tierhaltung selbst versorgen.

Der „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische „Dritte Reich“ beendet 1938 die Eigenständigkeit der Welser Heimstätte. Sie wird der zentralen Reichsdienststelle zugeordnet und von ihr verwaltet. Gebaut wird mehr als je zuvor. Vor allem in der Vogelweide und in der Oberhaid entstehen zahlreiche sogenannte Volkswohnungen. 425 werden davon alleine in den Jahren 1941 und 1942 errichtet. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges führen Arbeitskräfte- und Baumaterialmangel zu einer völligen Einstellung der Bautätigkeiten.

1959

NACH

DEM KRIEG.

Der Zweite Weltkrieg hat in Wels enorme Zerstörungen hinterlassen. Die Genossenschaft steht nun unter kommissarischer Verwaltung durch US-amerikanische Truppen. Wohnraum wird nicht nur von der Welser Bevölkerung dringend benötigt, sondern auch von US-Soldaten, Fremdarbeitern, Heimkehrern und Vertriebenen.

Baumaterial ist knapp nach dem Krieg. Die Heimstätte konzentriert sich auf Reparaturen und Wiederaufbau. Bestehende große Wohnungen werden in kleine Einheiten geteilt. Einmal mehr liegt der Fokus auf der Selbstversorgung der Bewohner.

1947 darf die Heimstätte schließlich wieder frei über ihr Vermögen verfügen. Da es zusehends mehr Baumaterial gibt, wagt sich die Genossenschaft wieder an Neubauprojekte heran. In der Oberhaid wird die Invalidensiedlung errichtet, in der Kriegsopfer zu günstigen Konditionen Wohnungen erwerben können. Auch in den Umlandgemeinden Pettenbach und Marchtrenk entstehen neue Siedlungshäuser.

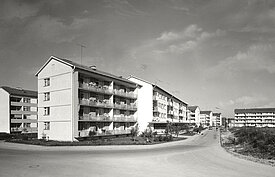

Ab 1950 verwaltet sich die Welser Heimstätte wieder selbst. In der Vogelweide werden Baulücken geschlossen, der Neubau boomt. Zwischen 1945 und 1954 entstehen hier 72 Häuser mit 418 Wohnungen. Im südlichen Kern des Stadtteils wohnen jetzt schon etwa 10.000 Menschen. Der Heimstättenring wird zuerst im Norden, dann auch im Süden ausgebaut.

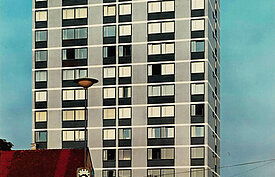

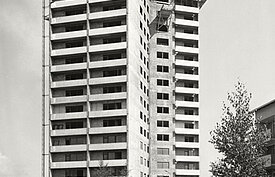

1958 errichtet die Heimstätte mit dem 45 Meter hohen Semmelturm-Hochhaus das höchste Ziegelgebäude Österreichs, das bald schon als eines der Wahrzeichen von Wels gilt.

1979

UND

KOMFORT.

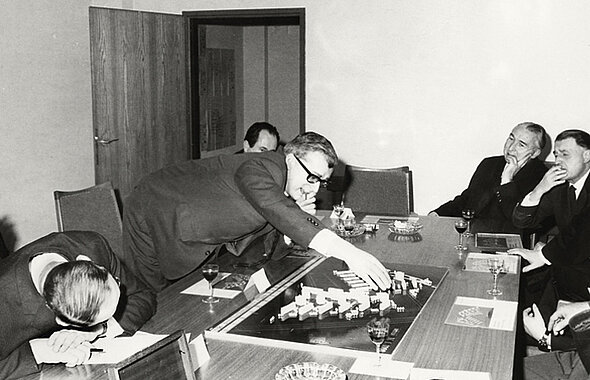

In den 60er- und 70er-Jahren floriert die Wirtschaft. Die Welser Bevölkerung wächst auf 50.000 Einwohner an. Die Heimstätte schafft zwischen 1962 und 1981 insgesamt 2.766 Wohneinheiten. Da Grundstückspreise steigen, wird zunehmend mehrgeschossig gebaut. Im Südwesten von Wels entsteht das Siedlungsgebiet Lichtenegg mit 1.200 Wohnungen. Mit dem 72 Meter hohen Sternhochhaus in der Salzburger Straße errichtet die Heimstätte Ende der 60er-Jahre ihr bislang höchstes Bauwerk.

In den 70er-Jahren ändert sich der Zeitgeist und mit ihm die Einstellung zum Wohnen. Wohnqualität, soziales Miteinander und Freiraumnutzung gewinnen an Bedeutung. Die nun zunehmend errichteten Wohnbauten mit geringer Verbauungshöhe tragen diesem Trend Rechnung.

Im Welser Südwesten entsteht der neue Stadtteil Noitzmühle. Der Spatenstich für die Anlage, die heute fast 5.000 Menschen ein Zuhause bietet, erfolgte 1972. Angelegt als Parkstadt, entschied man sich auch hier für mehr Wohnqualität. Das Areal besticht durch seine Großräumigkeit und die Vielzahl unterschiedlicher Baukörper. Fahrzeuge verschwinden in Tiefgaragen, die Häuser sind nur zu Fuß erreichbar. Die Ausstattung der Wohnungen mit Fernwärmeanschluss, Loggien und Haustelefonen gelten zu dieser Zeit als Innovation. Zusätzlich werden erstmals Wärmeisolierungen und thermische Fenster eingesetzt.

1999

IN

BEWEGUNG.

Wels wächst schnell. Vor allem durch die gute wirtschaftliche Entwicklung. Die Zahl der Privathaushalte steigt enorm, entsprechend erhöht sich auch der Wohnungsbedarf. Mit steigendem Wohlstand steigen auch die Ansprüche. Größere Wohnflächen, niedrigere Verbauungshöhen und großzügig angelegte Grünflächen sind gefragt.

Die Noitzmühle wird erweitert. Zwischen 1981 und 1991 errichtet die Heimstätte hier 320 neue Wohnungen, ein Einkaufszentrum und ein Seniorenwohnheim. Ende der 90er-Jahre erreicht die Parkstadt mit 1.358 Wohneinheiten ihren finalen Ausbau.

Die Neubautätigkeit konzentriert sich auf die Gebiete Pernau, Lichtenegg und umliegende Gemeinden. Viele Wohnungen, wie etwa ältere Bauabschnitte der Vogelweide oder Häuser in der Eiselsbergerstraße, sind in die Jahre gekommen und müssen umfassend renoviert werden. Mit der Aufwertung bestehender Wohneinheiten kompensiert die Heimstätte die, gegen Ende des Jahrtausends, sinkende Nachfrage nach Neubauwohnungen. Zu dieser Zeit übernimmt die Genossenschaft erstmals auch Altbau-Sanierungsprojekte, wie etwa bei einem Objekt in der Traungasse oder einem denkmalgeschützten Haus im Stadtzentrum.

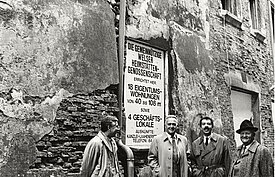

Bis zum Millennium verwaltet die Heimstätte 6.000 Wohnungen. Ein Erfolg, der auch von der Politik gewürdigt wird. 1991 wird am Vogelweiderplatz, unweit des Firmensitzes der Heimstätte, eine Ehrentafel enthüllt. Doch auf den Lorbeeren ruht man sich nicht aus. 1993 werden die „Hochmair“-Gründe im Norden der Stadt angekauft, auf denen der neue Stadtteil Vogelweide-Nord entstehen wird. Ein wegweisendes Projekt für modernes, zukunftsorientiertes Wohnen.

2019

ANFORDERUNGEN

UND WOHNFORMEN.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends setzt sich ein Generationswechsel unter den Mietern fort. Adäquater Wohnraum für ältere Menschen ist immer stärker gefragt. Um dem zu entsprechen, errichtet die Heimstätte die ersten Wohnhäuser für betreubares und altersgerechtes Wohnen.

2002 kann das erste Wohnhaus der Heimstätte in dieser Wohnform in der Magazinstraße bezogen werden. Das nahe dem städtischen Altenheim errichtete Objekt folgt als erstes Haus in Oberösterreich diesem Konzept. Die Einheiten sind rund 55 m2 groß und barrierefrei ausgestattet, das Pflegepersonal direkt im Haus. In Thalheim und im Stadtteil Vogelweide-Nord errichtet die Genossenschaft weitere 15 bzw. 36 Mietwohnungen für altersgerechtes Wohnen.

Die steigende Lebenserwartung macht altersgerechtes Wohnen zu einem wichtigen Zukunftsthema. Um den Anforderungen und Bedürfnissen älterer Menschen auch künftig optimal zu entsprechen, arbeitet die Welser Heimstätte, gemeinsam mit dem Klinikum Wels und der Fachhochschule Wels, an einem Projekt zur optimalen Gesundheitsüberwachung.

2011 und 2012 werden 79 Wohnungen in der Vogelweide-Nord fertiggestellt, im Sommer 2012 ist der neue Kindergarten fertig. Dazu kommt eine Vielzahl von Objekten, nicht nur in der Stadt Wels. Eberstalzell, Gunskirchen, Holzhausen, Thalheim bei Wels – auch in anderen Bezirken werden attraktive Immobilien geschaffen. Im Zeitraum von 2013 bis 2019 sprechen wir hier insgesamt von etwa 500 Einheiten. Darunter auch das Altenpflegeheim und Gewerbefläche in der Noitzmühle.

–

MEHR ALS EIN

SCHLAGWORT.

Status quo: mehr als 11.000 Wohneinheiten für über 25.000 BewohnerInnen.

Wir bauen und sanieren mit Verantwortung. Das Credo der Welser Heimstätte bleibt immer gleich. Nur die Maßstäbe sind andere geworden. Unsere Neubauten werden heute soweit möglich im Optimalenergiehaus-Standard errichtet und mit Solaranlagen, Luftwärme und Brennwerttechnik ausgestattet. Bei Sanierungen strebt man den Niedrigenergiestandard an. Der verantwortungsbewusste Umgang mit Energie macht effiziente Wärmedämmung bei Sanierungen ebenso selbstverständlich wie bei neuen Objekten.

Eine Wohnung mieten oder kaufen? Sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen haben Vor- und Nachteile. Welche finanzielle Belastung und welches finanzielle Risiko man tragen kann, muss jeder individuell entscheiden. Für viele ist mittlerweile der Kauf von Wohneigentum eine interessante Option. Diesen Trend greift auch die Welser Heimstätte auf und realisiert zunehmend vielfältige Projekte mit Miete, Mietkauf und Eigentum.